「臆病な小説家ほど、物語の主人公に冒険をさせる」

今宵もそんな主人公に冒険をしてもらおう。俺自身はもう冒険できないからね。

(BGMでも聴きながらどうぞ)

実質的にコロナ禍が終焉した夜、主人公は久しぶりに大都会のネオンライトを浴びながら歩いていた。少しばかり開放的になった街を俯瞰するように眺めていた。正義の柱にJEALOUSYの炎が燃え移り、そして少しばかりのやり切れなさを抱きつつ、一方で口では「これで良かったんだ」とつぶやく。彼がいつもビジネスの場で見せているひ弱な自信に満ちた姿とは裏腹に、繊細なハートを引きずる無様な自分を隠し切れず。理屈だけでは説明つかない感情と格闘した跡がうかがえる。

彼はしばらく彼自身の紡いできたこの場所とは距離をおいて生きてきた。

公私ともに責任のある立場となり、リーダーシップを求められる場面が増えてきた彼にとって、学生時代から追い求めてきた理想だとか、確固たる信念だとか、そういったものとは一旦決別しなければやっていけなかった。食べていくため、大事な家族を養っていくために。大切な仲間を輝かせていくために。能力を金銭に換えていけばよく、個人的な感情の起伏は邪魔でしかなかった。だからこそ、ビジネスの仮面を脱いだ彼自身の言葉として発したいものは何もなく、オートマチックな日々を繰り返していくために全力を注いでいたのだった。

そんな彼にとって、「私」の中に「俺」を引き戻すことになろうとは夢にも思わなかった。

彼には、数年来の友人がいた。出会いは確か、取引先との認識相違が引き起こした1本の電話だったのだろうか。

その取引先とは関係が深かったこともあり、業務上のトラブルを一旦解決させると話題は色んなところに飛んだ。お互いの会社の人の話、趣味の話、偶然ネットで見たニュースの話。常に笑いが絶えず、太陽が一番高い時間から話し始めたかと思えば、気付けば窓の外が暗くなっていることもあった。歳が近かったこともあり、となればお互いもういい歳なわけで、昔敗れた恋の答え合わせをしたり、愛に傷ついた日々や裏切られた夜のことを振り返ったり、気が付けば恥ずかしくて今まで誰にも話したことがないような話までしていた気がする。自分と感覚が近かった彼女のことを、彼はいつも自分ごとのように大切に考えていた。とても美しい関係だった。ただ1つ、お互い左手の薬指にキラリと光るリングのことを除けば。

コロナ禍収束の気配をメディアが伝え始める頃、2人はこれをきっかけにディナーの約束をした。よく話す間柄ではあったが、いまいち電話だけだと何かいつも伝えきれていない気がして、彼はその約束を指折り数えながら心待ちにしていた。何か別のことを考えていたわけではない。ただ単純に、今まで解放できていなかった自分を、自分以外の誰かに知ってもらいたくて、そしてもしそれを受け止めてくれるなら彼女しかいないと思っていたに過ぎなかった。似た者同士、そしてお互いに守るべきがある者同士として。

ディナーの後、10年ほど前それぞれが経験していた流れをなぞるように、BARに移動した。初めての店だったということもあり、メニューリストとにらめっこをしながら、春の訪れを表したかのような優しい色合いのカクテルを注文した。

彼はアルコールに弱かったこともあり、少しカクテルを口にしただけですぐ酔いが回った。そんな彼の姿を彼女は確認してか、彼女自身が今抱えている恋の悩みを打ち明けた。彼女に言い寄る2人の男の話。1人目のポールは臆病者だった。彼はポールが自分とメンタリティが近いと感じたのか、むしろポールに同情していた。俺の若い頃とまったく同じじゃないか、と。2人目のガブリエルは積極的だった。最初は最近の日本人にしちゃ珍しいなどと言っていたが、話を聞いていくうちにイタリア人とのハーフだということがわかり、その態度も頷けた。

どうやらガブリエルは彼女と関係を持ちたいようだった。彼女自身が本当にガブリエルのことが好きなのだとしたらそれでいいじゃないか、と彼は言った。彼女の夫であるジョニーの存在は気にかかったが、短い人生だし出会いは大切にすべきだということを彼は常日頃口にしていたのでそれ以上何も言えなかった。だが、彼女の話を聞いていくうちに、それは違うと思うようになった。ガブリエル本人に魅力を感じているというよりは、「彼女自身だけを求めてくれるガブリエル」に惹かれているように感じた。

彼女の気持ちは、彼には痛いほどわかった。自己肯定感の低い人間が恋愛市場に出て行った時に生じる現象。

「自分のことを好きになってくれる人を好きになる」

彼の場合は中学生の頃からこの方法でしか人を好きになれることはなかった。でも、「自分のことを好きでいてくれている」情報がウソだとわかっても、彼はその泥沼から足を抜け出せずにいて高校時代を棒に振った。そして、その恋の火が完全消滅してからは脱力状態となり、大学4年間さえも棒に振った。社会人になって荒療治を行いようやくこれから抜け出せて何とか結婚まで漕ぎつけたものの、それに甘んじて恋を何年もお休みしていたら、またその自己肯定感の低い自分に戻ってしまっていたのだ。

だからこそ、彼はガブリエルに対して嫌悪感を抱いた。友人である彼女にとって、幸せにならないかもしれないと思った正義感からだ。

ただ、本当にそれだけだったのだろうか。いや、JEALOUSYなのかもしれないと思った。そんな形で彼女の心も身体もものにしようとしている。「それなら俺が!」と喉元まで出かかっていた。ジョニーに対してはそれは思わない。ジョニーが人間的に優れていることは彼女から何回も聞かされていたし、彼自身もジョニーのことは心から尊敬しているから勝てるとは微塵も思わない。だけど・・・。

それとも、これは今までの話を帳消しにするような、単なる彼の欲望に過ぎないのか。そりゃ、彼女は本当に魅力的な女性だから、そんな風に思っても思うだけなら誰も咎めはしないだろう。いずれにせよ、彼はひどく混乱していて、何が何だか全くわかっていない。普段ビジネスシーンでは冗談とウソばかりで本心を口にすることがめったにない彼であったが、思わず耐えきれなくなって口にしてしまった。

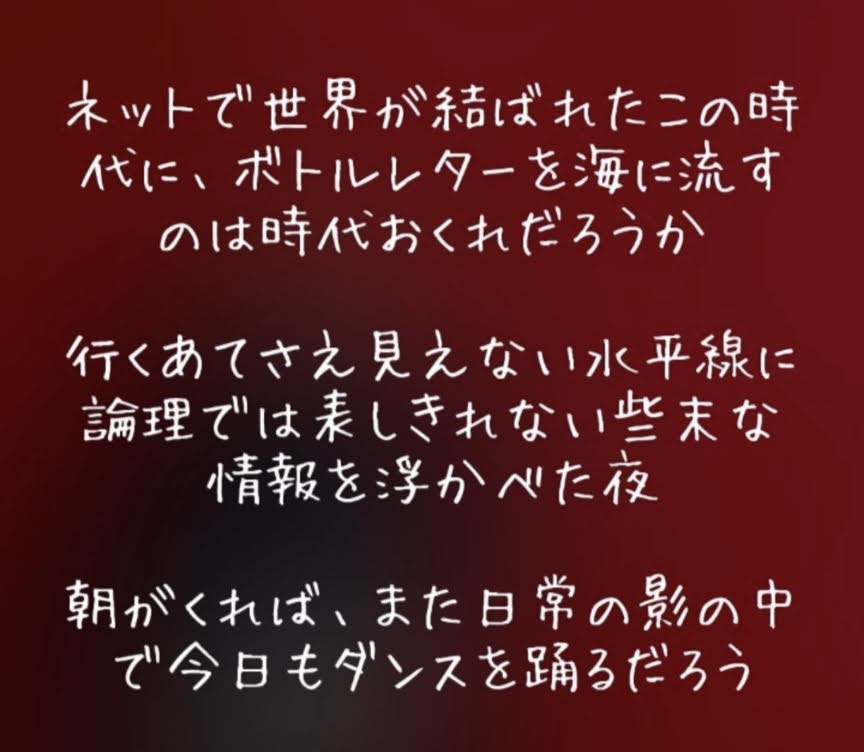

「ボトルレターを受け取ってほしいんだ」

ボトルレターは本来水面に浮かべるもので、直接手渡すものではない。

行くあても定めず、でもきっと良い形で受け取ってくれることに願いを込めて、青く輝く海に向けてできるだけ遠くへ投げてみる。彼は自分の気持ちを相手に伝える時、いつもこの手法をとる。直接的な表現で伝えるなんて、ましてや強引な手法で自分の思い通り相手を動かそうなんて無粋だ。それをやる人間を否定するつもりはないが、少なくとも彼自身はそれを好まないしやったことすらない。そんな彼が、ボトルレターを海原に浮かべず、直接彼女に手渡したのだ。

ボトルから便箋を取り出すと、彼女は少し驚いた表情をしてそれを読んでいた。読み終えると、彼女の目には一筋の光が輝いていた。だからといって、彼は彼女と結ばれることはない。彼の生き様で、そんなにうまくいった試しはない。だが、そこには確かに「闇のフェアトレード」はあった気がする。彼の人生を長い目でみた時、それは本当に大きな財産となって、いつだって確かな配当をもたらしてくれる。一瞬の欲望が満たされたからといって、そんなものは長くは続かない。それは彼自身が頭では一番よくわかっていた、はずだ。

そんなことを考えながら、彼は1人駅へと家路を急いでいた。虚像の自信すら、作ることができず。

ー 10年後のとある港町 ー

「おーい、砂浜に打ち上げられていたガラス瓶の中に、お前宛ての変な手紙が入っているぞー。」

同級生に呼ばれた女子中学生が駆け寄ってきて、手紙を受け取った。手紙の差出人は「D.F」とだけ書いてある。

「確かに宛名の名前は私の名前と一緒だけど、たぶん私に対してじゃないよ。・・・でも、なんか読んでいると、知らない誰かが私の幸せを願ってくれている気がする。きっと今日はいい日になる、かもね。」

ボトルレターを海原に浮かべた「彼」は、誰かがボトルレターを受け取ったことなど知る由もなく、今日も日常の影の中で味気ないダンスを踊っているだろう。

※この物語はフィクションです。現実世界のヒントからインスピレーションが湧いて急に書きたくなったこと自体は否定しませんが、登場人物・エピソード等は全て実在の人物等とは一切関係がございませんので、あしからず。

コメント